聴きながらライナーノート見ていると、そこに思いがけない事実を発見しました。

手許にある、三膳さんのCDで使われたピアノは(録音時期や会場は異なるにもかからわず)すべて東京のMさんという聞き覚えのある技術者さんが調整されていたのです。

〜というのも、演奏の素晴らしさもさることながら、ピアノの音がとにかく美しく、緻密で清冽、それでいて朗々と深く鳴っているから、どこの会場のピアノなんだろうと情報を見てみたところ、果たしてそこにMさんのお名前があり、結局すべてを担当されていることがわかったのです。

それならそれで、CDを渡される際に、「Mさんが調整したピアノですよ」と言い添えてもらえたらいいものを、一言もないから、ライナーノートを繰りながらようやく自分で気がついた次第でした。

Aさんは、もともと自慢したりくだくだしい解説などされない方だから、いつもの流儀だったのか、あるいは黙って聴かせてみてどういう反応をしてくるか…という意図が潜んでいたのか、そこのところはわからないし、そういうことはこちらも聞きません。

そもそものいきさつは知らないけれど、Aさんと東京のMさんは数十年におよぶ無二の釣り友達なのだそうで、MさんはAさんとの釣りのためときどき福岡に来られているらしいのです。

Mさんは、日本のピアノ技術者の中でも最高ランクの名人らしく、Aさんが云われるのだからむろんそうなのだろうけれど、演奏という手段を持つピアニストとちがい、技術者の奥義を味わうことは意外に簡単ではないから、そこで話は終わってしまっていました。

伝え聞くところでは、Mさんはまるで飾ったところのない無垢なお人柄で、ある意味子供のように純粋な天才肌らしく、要するによくある通俗的な人物とは、かなり規格の御方のようです。

私もそんな名人にお会いしてみたい気持ちはないことはないけれど、わざわざ釣りをしに来られているのに、まさか、そんな貴重な時間に分け入ってゆくほどの図々しさは持ち合わせません。

CDに戻ると、ホールやピアノはあちらこちらと変わっているのに、いずれにも通じる抜きん出た美しさが光っていることは素人の耳にもわかるもので、本物のコンサートチューナーの仕事というものの凄みに、思わず震えました。

一般に「上手い」といわれる人の多くは、なるほど上手いのだろうけれど、どこかそつなく小奇麗にまとまっているだけの印象があるのに対し、Mさんはまるで次元の違うことをやられているというのがじわじわ伝わります。

そういう意味で、このCDの束は、ピアニストだけでなく、本物の技術者の技が作り出す美音に耳が洗われるチャンスにもなりました。

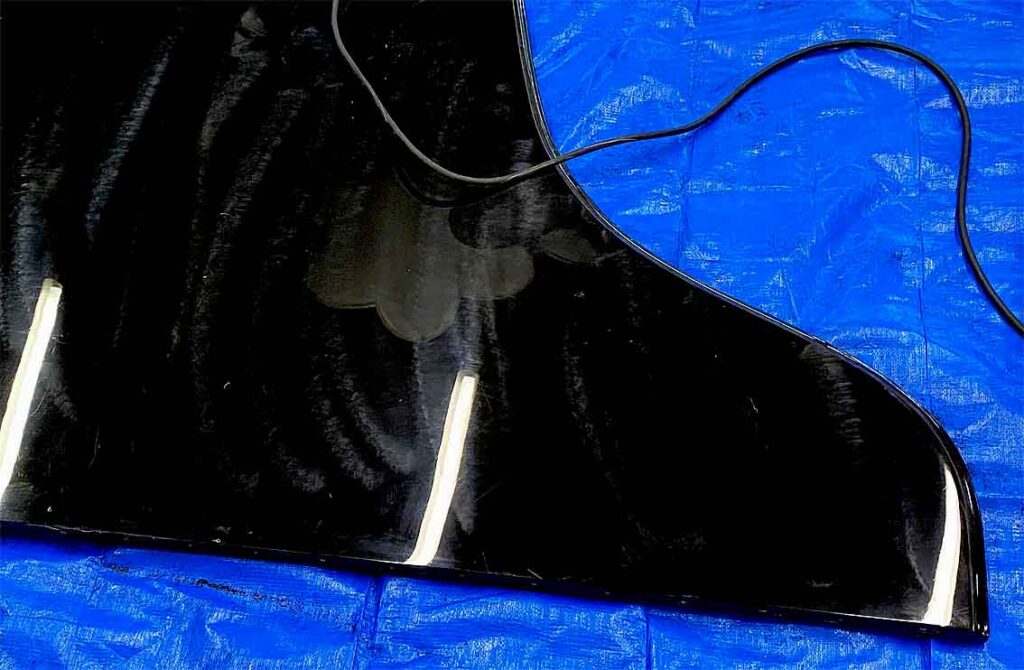

Mさんの手にかかると、並のスタインウェイが、特別な駿馬に変身するようです。

スタインウェイの音というのは、いい意味でどこか抽象性のあるピアノだと思っていたけれど、このCDから聴こえる音には明確に共通した特徴があり、伸びやかで明晰、各音がスッと立っていながらあくまで甘くまろやかに語りかけるようで、まさに気品が薫り立つピアノでした。

音質が整然と揃っている点も呆れるばかりで、しかも一音一音にはどこか肉声のようなような親しみと連なりがあるかと思えば、低音は厳しく引き締まり、床が震えるように鳴り響き、全体はきわめて融和的にまとまっていている。

それでいて(ここがとても大切なところだけど)ピアノが前に出すぎることはまったくなく、主役はあくまでピアニストとして一線がピシっと引かれているのもお見事というほかありません。

もうひとついい添えるなら、時間をかけて努力した果てに仕上げられた硬い美しさではなく、無駄のない作業で手早く一気に仕上げられた感じがあるから、日本文化によくあるような緊迫した窮屈感とは逆の、ほがらかで、むしろ寛ぎさえ感じることは重ねて驚きでした。

さらに、この6枚のCDは、初期のものから最新のものまで20年ちかい隔たりがあり、会場もピアノもいろいろ変わっているのに、同じ技術者による同じ調子がしっかりと息づいて維持されているのは、その技術と美意識が本物である証でしょう。

その魔法のような技術には、まったく唖然とするばかりでした。

さらに、もうひとつ付け加えると、私は録音技術やレーベルのことなどはさっぱりわからないけれど、ALMレーベルというのは、相当に高度な録音するものだと、この点にもしみじみ感服しました。

最高の席に座って、理想的な距離で生演奏に立ち会っているようで、ピアノの発する音の、空気感や余韻までしっかり捉えられているあたりが素晴らしく、これに慣れると、他のピアノの音が物足りないように感じられてしまいました。