クラシック倶楽部の録画の中から、フランチェスコ・トリスターノのバッハ・イギリス組曲全曲演奏会からの第2番/第6番他を視聴しました。

演奏者の感性がほどよく反映された演奏で、とても楽しむことができました。

細身の体格ながら、長く余裕ある指先から紡がれる小気味良いバッハは、終始聴き手を惹きつけ、このピアニストの描き出すバッハの世界に心地よく参加できた気がしました。

トリスターノ氏は子供の頃からバッハに親しんで、格別の思い入れがあるようです。

現代のピアニストには、昔より作曲家への愛着のようなものを感じることが多くはなく、むしろ万遍なくレパートリーを広げることが求められるようで、これは一定の理解はできるけれど、行き過ぎると何でもそつなくこなすだけの、結果として満足の薄い演奏になることも少なくない気がします。

ピアニストとして特定の作曲家のスペシャリストのようになることは、必ずしもプラスにはならない面があるようで、何でも弾きこなせることが正義とされる傾向になっているようです。

それはそれで、一面においてはわからないでもないけれど、鑑賞者の立場からすると、必ずしもそれが第一だとは思いません。

むしろ、ピアニストが特定の作曲家との親密な感覚があるとなると、その深い世界に興味が湧いて好感をもってしまいます。

やはり演奏家が芸術家であるのなら、多少間口は狭くとも奥行きのある、スペシャリストならではの深いところを聴かせてくれるほうが、個人的にはありがたいし、そういう部分にとくに惹きつけられます。

とくにバッハを得意とするピアニストは一種の尊敬を集めるのかもしれませんが、ただその数は増えたなあというのも正直なところではあります。

バッハといえば、私が子供の頃は、カール・リヒター、グスタフ・レオンハルト、ヘルムート・ヴァルヒャなどのレコードが主流で、カチカチで無表情な教会音楽という印象だったのですが、その後の多くの才能ある演奏家によって、より温かで人間的な、最高に魅力的な作曲家としてバッハが輝き出したような印象があります。

モダンピアノによるバッハも、時が経つにしたがい、ますます自然なものになりました。

ちなみに、最新の事は知りませんが、長年においてプログラムの主流をなしてきたのは、冒頭にバッハの作品が置かれて、それから時代が下って後半にはお待ちかねのロマン派の作品が置かれるというのがおおまかな定番でしたが、あれはバッハをコース料理の前菜のような扱いにするだけで、一見収まりはいいように感じますが、個人的には好きではありません。

必ずしも時代の流れに沿って作品を並べる必要も感じないので、もっとバッハがこだわりのないかたちでプログラムされることがあればいいように思いますが、なかなかそうもいかないのでしょうか?

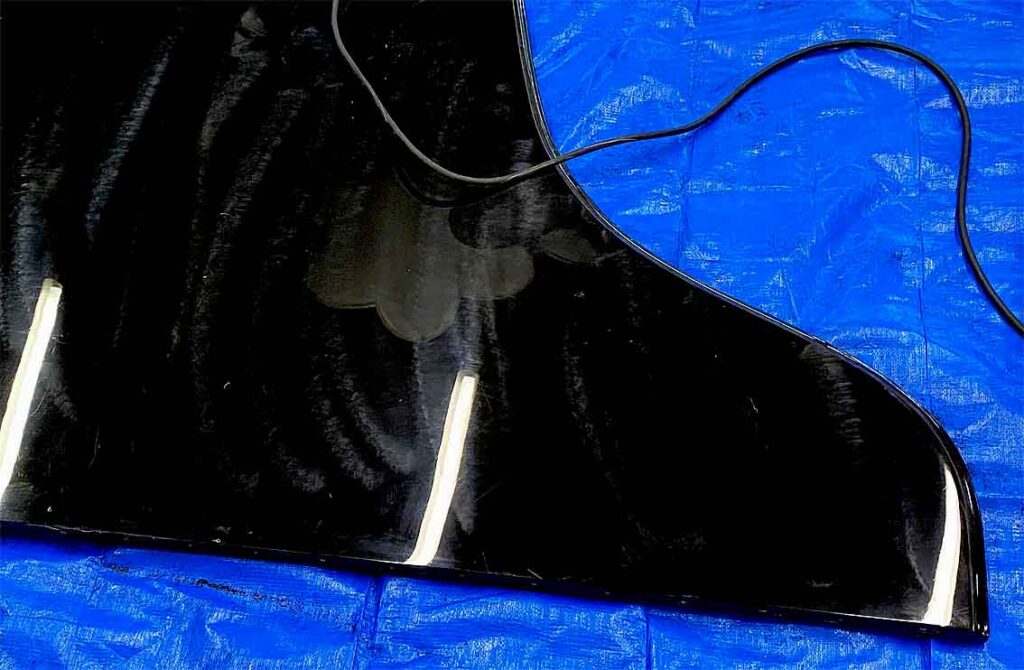

今回は、使われたピアノがヤマハであったことも印象的でした。

ヤマハらしい明快な発音は、音域の狭いバッハの世界を、どこか太字のペン文字のように表現できているようでした。

CFIIISまでのヤマハには、なんとなくトヨタの昔のクラウンみたいなところもあったけれど、CFX以降はそのあたりも刷新されてきたのか、使い方次第では必ずしもスタインウェイばかりが最良というわけではないことは、ときどき感じることがあります。